用語解説 第73回テーマ: 周波数変換所(FC)

2020/09/28

植田 俊明 〔中部電力(株)〕

1. はじめに

我が国の電力系統は,東日本が交流50Hz,西日本が交流60Hz と二つの異なる交流周波数で運用されている。両系統を連系し供給予備力を相互に融通することで,供給予備力を節減でき,発電設備も効率的に運用できるようになるため,周波数変換所(FC:Frequency Converting substation)が建設されている。昭和40 年の佐久間周波数変換所に始まり,新信濃変電所,東清水変電所などが建設され東西連系に利用されている。

2. FC の主な構成

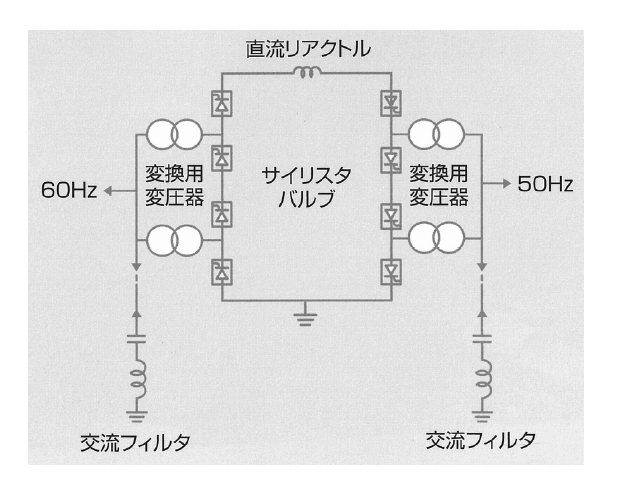

FC の構成例として中部電力の東清水変電所(1)の周波数変換設備の構成を図1 に示す。中部電力の275kV,60Hz 系統と東京電力の154kV,50Hz 系統を連系するものである。

図1 東清水変電所周波数変換設備の主な構成(1)

(a) サイリスタバルブ

50 または60Hz の交流を直流125kV に変換する装置であり,定格容量300MWである。サイリスタモジュールの組合せにて構成されている。

(b) 変換器用変圧器

2 台の変圧器にて交流電圧をサイリスタバルブの運転に適した電圧に調整する装置である。

(c) 交流フィルタ

変換器が発生する高調波電流を吸収するため11, 13 次などの高調波用フィルタから成る。

(d) 直流リアクトル

サイリスタバルブにより変換された直流を平滑にする装置である。

その他直流系統連系設備としては直流送電線と連系する交直変換所(HVDC),短絡容量の増大を避けるため同一周波数系統を分離する直流連系所(BTB)などが知られている。

文献

(1) 中部電力(株)東清水変電所パンフレット