用語解説 第99回テーマ: 浮体式洋上風力発電

2020/10/05

青木 祐太 〔三菱電機(株)〕

1. はじめに

浮体式洋上風力発電は,海上に風車を浮かべて発電する方式の風力発電である。欧州では海底に風車を設置する着床式が主流であり,浮体式は世界で事例が少ない。日本は遠浅の海域が少なく,着床式の設置可能な範囲に限りがある。一方,浮体式の場合は水深の深い場所でも気候条件が整えば設置可能である。日本は世界第6 位の排他的経済水域面積を保有しており,設置できる候補地は多い。このため,崎山沖,福島沖,北九州市沖といった沖合で浮体式洋上風力発電に関する実証が盛んに行われている。今後の普及に向けては発電コスト低減が課題であり,NEDO は2030年に発電コスト20 円/kWh 以下の達成を目標としている(1)。

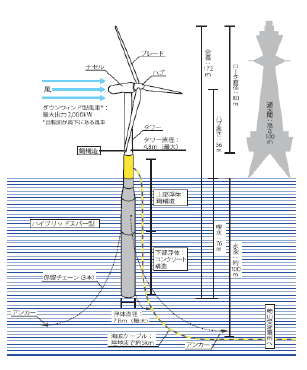

2. 崎山沖2MW浮体式洋上風力発電所

長崎県五島市の崎山沖では2,000kW級の浮体式洋上風力発電が実用化され,運転が開始されている(図1)。構造としては,図2 に示すとおりハイブリッドスパー型と呼ばれる浮体構造を有する。浮体構造の上部には,3 枚のブレード,ハブ,ナセル,タワーから構成される風車を有する。浮体構造は上部浮体と下部浮体に分かれ,それぞれ上部浮体は鋼,下部浮体はコンクリートが使用されている。コンクリートにより,風車の重心が下がることで安定性を向上している。上部浮体は3 本のチェーンで海底に係留されている。発電した電気については,海底ケーブルで送電される。

図1 浮体式洋上風力発電機

図2 構造(2)

文献

(1) NEDO:「浮体式洋上風力発電の低コスト化に向けた実証研究に着手」,https://www.nedo.go.jp/news/press/AA5_101049.html

(2) 戸田建設(株):「崎山沖2MW浮体式洋上風力発電所」,https://www.toda.co.jp/solution/ecology/special/pdf/windmill_02_pamphlet.pdf